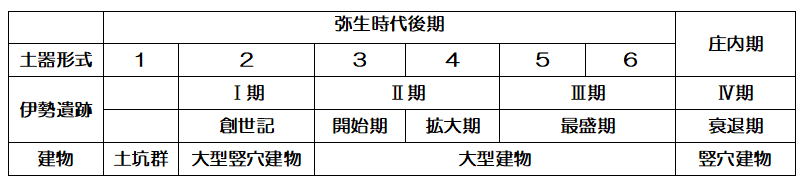

伊勢遺跡の変遷

伊勢遺跡は弥生時代後期半ばに突然現れて巨大化し、後期末にはその使命を終えます。実年代としては、紀元1世紀後半から2世紀末にかけてですが、建物の造営状況から見ると、4つの期間に分けて考えることができます。

大型建物の建設と変遷

【時期区分】

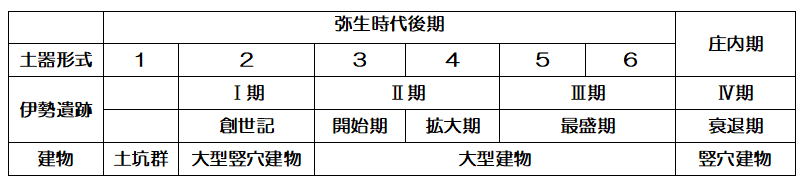

弥生時代後期の約200年間は、土器の形式から6つの期間に区分することができます。

伊勢遺跡が栄えるのは、そのうちの 3期~5期の約100年間で、大型建物が消滅してからも、しばらくは竪穴住居が建てられ、人々が生活をしていました。それも、古墳時代初期には消滅してしまいます。

伊勢遺跡が栄えた3期間を、便宜上、「Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期」と呼び、大型建物が消滅し、その後に竪穴住居が建てられた時期を「Ⅳ期」と呼びます。

*各時期に対応して建物群がどのように造営されていったのか、細かくは判りませんが、スタート時から順次と造営され、突如衰退したことが判ります。

弥生時代後期の約200年間は、土器の形式から6つの期間に区分することができます。

伊勢遺跡が栄えるのは、そのうちの 3期~5期の約100年間で、大型建物が消滅してからも、しばらくは竪穴住居が建てられ、人々が生活をしていました。それも、古墳時代初期には消滅してしまいます。

伊勢遺跡が栄えた3期間を、便宜上、「Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期」と呼び、大型建物が消滅し、その後に竪穴住居が建てられた時期を「Ⅳ期」と呼びます。

*各時期に対応して建物群がどのように造営されていったのか、細かくは判りませんが、スタート時から順次と造営され、突如衰退したことが判ります。

|

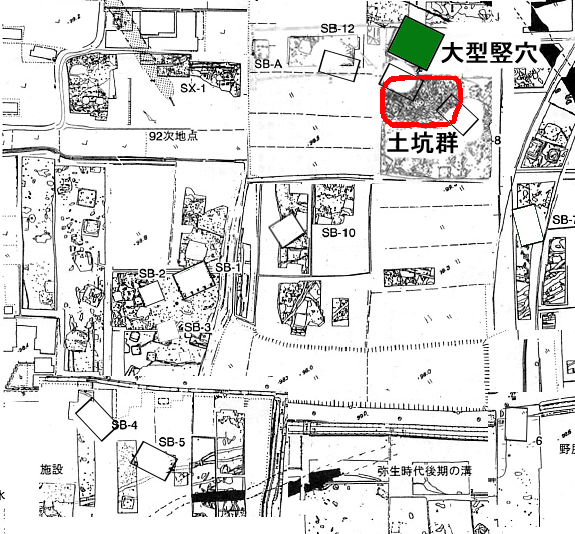

【初期】

後に伊勢遺跡が建設される微高地の北東部に、無数ともいえる土坑群が掘られます。 1800㎡の範囲に3000穴、密度の高いところでは600㎡に2000穴もあります。 穴の大きさは、直径20~40cm、深さ15~50cmです。 掘立柱建物の柱穴という説や、土坑祭祀で掘られた説があります。 【創世記(Ⅰ期)】 伊勢遺跡の北東部、土坑群のあった近くに日本最大級の大型竪穴建物が建てられます。 緻密な粘土の焼床や国内初の焼きレンガなど、最先端の建築技術を用いた建物です。 伊勢遺跡の建設を担った王の居処だったかも知れません。 |

|

|

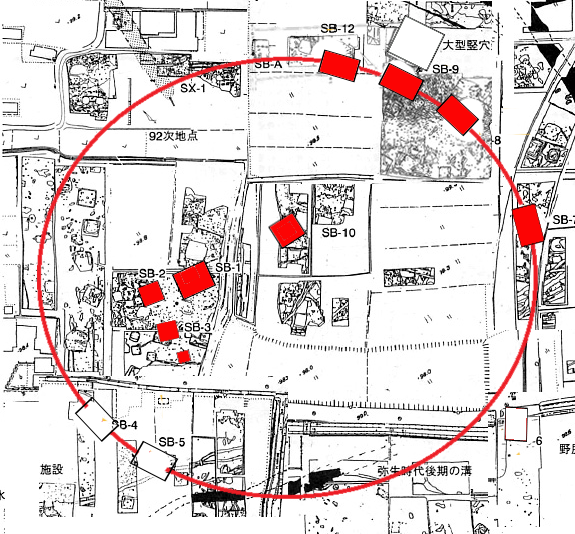

【開始期・拡大期(Ⅱ期)】

後に円周配列となる一画に独立棟持柱建物(SB-7)が建設されます。 この建物が伊勢遺跡の祭殿群の始まりとなります。 少し遅れて、方形区画、円周部に大型建物が次々と建設されます。 方形区画には、次のような建物が; ・主殿(SB-1)の前身建物の建設 ・副屋(SB-2)の建設 ・祭殿(SB-3)の建設 ・楼閣(SB-10)の建設 ・小型倉庫 円周部には; ・祭殿(SB-8・9・12)の建設 が実施されていたようです。 方形区画の建物群が建てられる頃には、王の居所と思われる大型竪穴住居は姿を消します。 (注:建物のサイズは拡大して表示) |

|

|

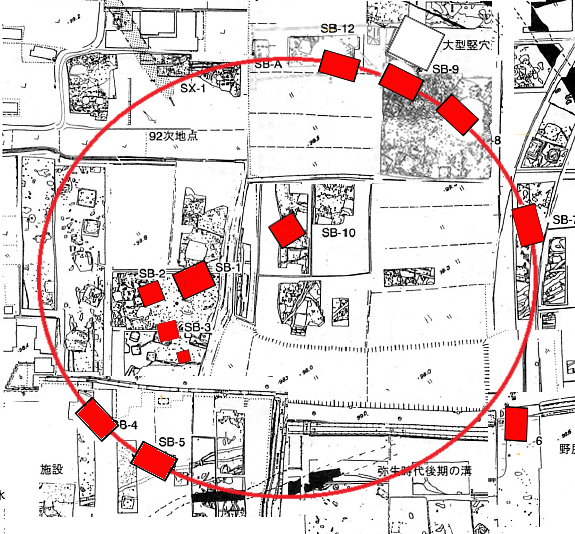

【最盛期(Ⅲ期)】

この時が、伊勢遺跡の最盛期です。 円周部には; ・祭殿(SB-4・5・6)の建設 が実施されていたようです。 発見された建物が揃っていたことが判ります。 |

|

|

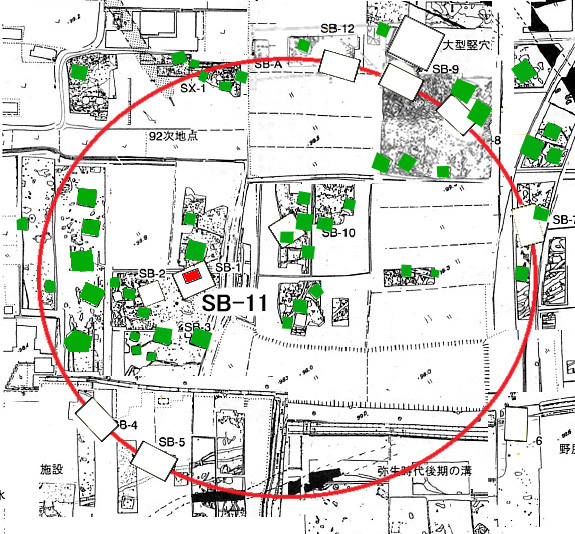

【衰退期(Ⅳ期)】

大型建物が意図的に撤去され、その跡地に規模の大きな竪穴住居が次々と建てられます。 主殿があった跡地には、二回りほど小さな、とは言え、主殿と同じように太くて長い柱をもつ大型建物(SB-11)が建てられます。 伊勢遺跡が消滅したわけではなく、その役目を終えたということで、人々は役目を終えた大型建物の跡地に「新興住宅」として大型の竪穴住居を建てて生活を継続していたようです。 大型竪穴建物はSB-11を避けるように建てられており、SB-11は伊勢遺跡を象徴する重要な祭器を納めていたのかも知れません。 これらの建物群も古墳時代初期を過ぎると無くなっていきます。 ■ 竪穴建物 ■ 大型建物 |

|

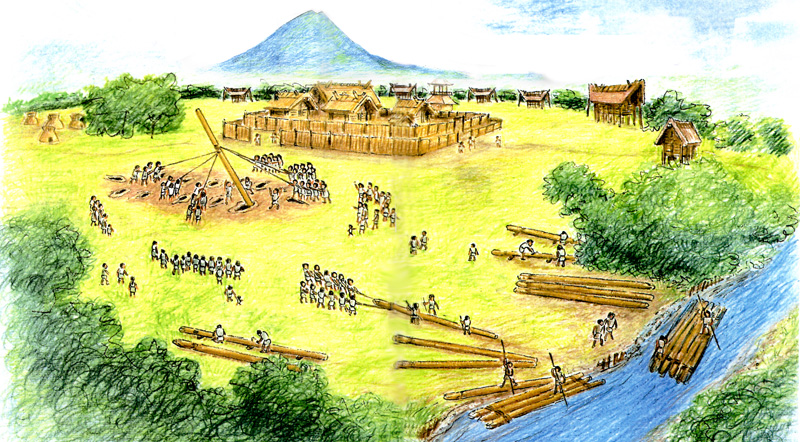

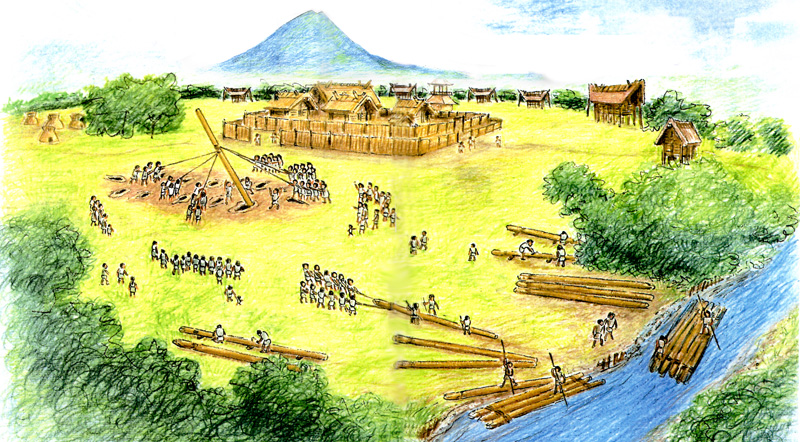

新期建設時の風景復元想像

Ⅲ期には、遺跡の南側に新しい祭殿、SB-4、SB-5が建設され、最盛期となっています。

遺跡の南側にあった弥生時代の川を使って材木が筏(いかだ)を組んで搬送され、新しい祭殿を建設する風景を想像復元しました。

祭殿建設中の最盛期の伊勢遺跡 (画 中井純子氏)

遺跡の南側にあった弥生時代の川を使って材木が筏(いかだ)を組んで搬送され、新しい祭殿を建設する風景を想像復元しました。

祭殿建設中の最盛期の伊勢遺跡 (画 中井純子氏)