〜2014年のトピックス

伊勢遺跡保存会設立1周年記念行事「伊勢遺跡を学ぶ会」が開催されました(H27.2.28)

昨年2月に、遺跡の広がる伊勢町・阿村町の住民有志が、この地元の宝物を地域活性化の目玉として活用することを目的にして『伊勢遺跡保存会』を結成されました。このたび、保存会設立1周年を記念して「伊勢遺跡を学ぶ会」を開催されました。

今回は守山市の「下之郷および伊勢遺跡保存整備活用委員会」の委員として活動されている高谷好一氏、NPO法人守山弥生遺跡研究会の田口一宏氏より伊勢遺跡と伊勢神宮のさまざまな関わりについて興味深いお話をして頂きました。

| 【テーマ】 | 伊勢遺跡とお伊勢さん | |

| 【講 師】 | 京都大学名誉教授、NPO法人守山弥生遺跡研究会 副理事長 | 高谷 好一 氏 |

| NPO法人守山弥生遺跡研究会 理事長 | 田口 一宏 氏 | |

| 【日 時】 | 2月28日(土) 19時より | |

| 【場 所】 | 伊勢町自治会館 | |

高谷氏より、伊勢神宮と伊勢遺跡の建物の類似性や伊勢神宮は元々稲作の祭事を行っており米つくりと関係が深いこと、などの説明がありました。

次いで、田口氏より両者に共通する「建物形式」+「心柱」が他では見られないこと、その特異性について説明と、不思議な一致点がいろいろあるとの話がありました。

さらに、高谷氏より心柱の原型ではないかと思われる、インドネシアの稲作祭事としての聖なる柱の行事についてお話がありました。

インドネシアに今もある独立棟持柱付き建物、心柱祭事を考え合わせると、稲作文化と共に建物、祭事が東南アジアより伝わってきたおり、それが伊勢遺跡、伊勢神宮に受け継がれているのではないのでしょうか。

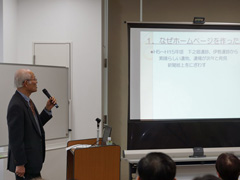

当ホームページ公開記念講演会を開催しました(H27.2.8)

卑弥呼はなぜ倭国の女王になったのか?

〜近畿政権と伊勢遺跡〜

当法人で初めての大きなイベントでしたが、あいにくの雨で「どれだけの方が来て頂けるのか?」と心配していました。

しかし、定員80名を大幅に上回り、会場は130名近くの人で満員となりました。ご来場いただいた方々に熱くお礼申しあげます。

また、突如、宮本市長にご来場いただき、急遽ご挨拶をして頂きました。

【内容】

伊勢遺跡がいかに素晴らしい遺跡かを知って頂くために、このホームページを制作し公開しました。このたび、ホームページの公開を記念して記念講演会を開催いたします。

伊勢遺跡は、卑弥呼が倭国王となる前段階を知る上で、非常に貴重な遺跡で、今回の講演会では、伊勢遺跡がヤマト王権の成立に果たした役割、その過程で、卑弥呼が倭国の女王になった理由などをお話しして頂きます。

また、伊勢遺跡をはじめとする全国に誇れる弥生遺跡を、守山市の未来にどのように引き継いでいくのか、そのために何をすべきかなどのシンポジウムを併せて行います。ぜひご参加ください。

【期日】 平成27年2月8日(日) 午前9時30分から午前12時

伊勢遺跡は、卑弥呼が倭国王となる前段階を知る上で、非常に貴重な遺跡で、今回の講演会では、伊勢遺跡がヤマト王権の成立に果たした役割、その過程で、卑弥呼が倭国の女王になった理由などをお話しして頂きます。

また、伊勢遺跡をはじめとする全国に誇れる弥生遺跡を、守山市の未来にどのように引き継いでいくのか、そのために何をすべきかなどのシンポジウムを併せて行います。ぜひご参加ください。

【場所】 あまが池プラザ 2階会議室

【プログラム】(敬称略)

| ・ 9:00 | 開会 | 「伊勢遺跡ホームページの概説」 〜守山の弥生遺跡は日本一〜

田口 一宏(NPO法人守山弥生遺跡研究会) |

| ・10:00 | 講演 | 「卑弥呼はなぜ倭国の女王になったのか?」 〜近畿政権と伊勢遺跡〜

大橋 信弥 (元安土城考古博物館学芸課長、守山市文化財保護審議委員) |

| ・11:00 | シンポジューム | 「弥生遺跡から守山の未来は見えますか?」 〜伊勢遺跡の意義を考える〜 |

| 司会者 | 田口 一宏 | |

| パネラー | 大橋 信弥(服部遺跡発掘から守山にかかわり日本の歴史を探り続ける)

北田 俊夫(赤野井湾再生に情熱を注ぐ、伊勢遺跡保存会で活躍中) 高谷 好一(世界から見た50年先を考えようと提言する地域学者) 石田 英雄(旧野洲川、新野洲川を熱く語る元守山市職員) |

| 【主催】NPO法人 守山弥生遺跡研究会 |

宮本市長の挨拶 |

田口 HP概説 |

大橋 卑弥呼はなぜ? |

シンポジュームの風景 |

会場風景 |

|

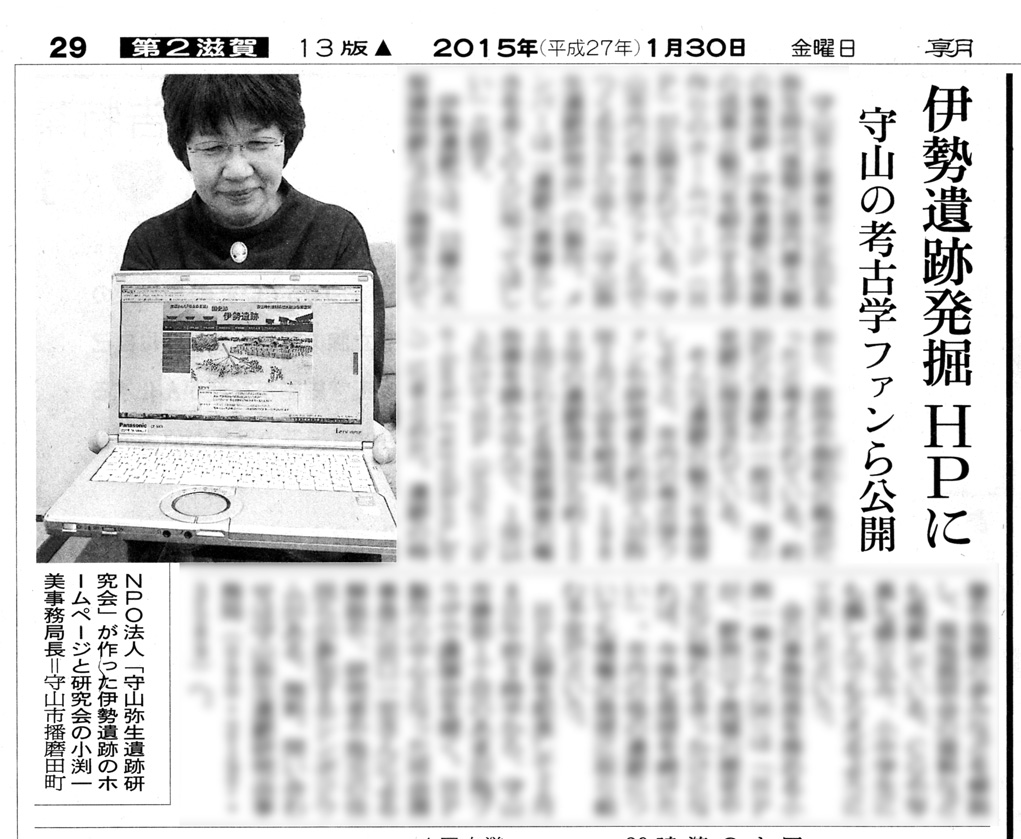

朝日新聞、中日新聞にも紹介されました (H27.1)

1月28日付けの中日新聞の滋賀版に、また、1月30日付けの朝日新聞の滋賀版に当NPO法人と伊勢遺跡ホームページの紹介記事が掲載されました。

中日新聞では「伊勢遺跡情報 HPで発信」「守山のNPO 来月8日記念講演会も」とのタイトルで、ホームぺージの概要・制作の考え方・今後の計画などを紹介して頂いています。同時に、2月8日に開催される「伊勢遺跡HP公開記念講演会の中身にも触れて頂きました。

朝日新聞でも「伊勢遺跡発掘 HPに」「守山の考古学ファンら公開」と題して、NPOの紹介と共に、中日新聞と同様な内容を紹介して頂いています。

(右側の写真は、朝日新聞の記事))

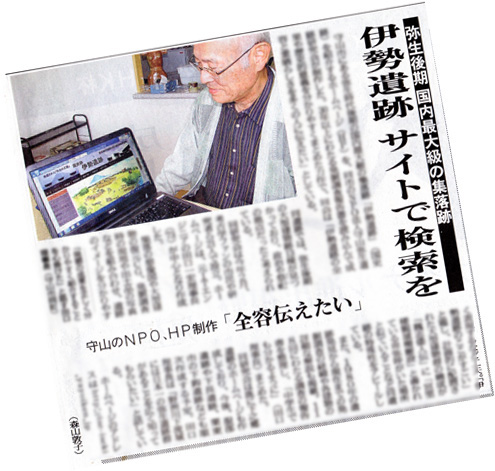

京都新聞に当ホームページが紹介されました (H26.11)

11月26日付け京都新聞の滋賀版に当NPO法人と伊勢遺跡ホームページの紹介記事が掲載されましした。

「弥生後期 国内最大級の集落跡 伊勢遺跡 サイトで検索を」というタイトルで、ホームぺージの概要、制作の意図や考え方、さらにはポイントとなる点、さらには今後の制作計画などをうまくまとめて頂いています。

「伊勢遺跡祭り2014」〜国史跡 弥生の王国〜 が開催されました(11月2日)

11月2日、「第1回伊勢遺跡まつり」を開催いたしました。あいにく台風20号の影響により雨模様の予報でしたが、幸いまつり時間帯には雨は降らず予定通り進めることができました。卑弥呼が守ってくれたのでしょうか。開会式には武村衆議院議員・三日月滋賀県知事・宮本守山市長がご来賓としてご出席くださり伊勢遺跡のこれからの保存・活用について、国・県・市の立場で力強いエールを送って戴きました。地元として心強い限りです。

イベントプログラムでは開会式に続いて卑弥呼オンステージ・守山南中生による吹奏楽演奏など、参会者を魅了してくれました。

遊びの広場ではバルーンアートや射的など、模擬店のみたらし団子・うどん・豚汁も大繁盛でしたし地元のお母さんが丹精込めた甘酒の振る舞いも皆さん大喜びでした.

遺跡ゾーンでは伊勢遺跡の中心部の方形区画(大型建物3棟+小型祭殿)の模型によるジオラマ展示を中心に祭殿の実物大を再現した柱群の展示や、古代を体験する火起こし・土器による赤米ご飯の炊飯、又遺跡の発掘体験も子供たちや大人の皆さんにも大人気でした。

今回は初めての伊勢遺跡まつりでエリアが跨る伊勢町と阿村町自治会・伊勢遺跡保存会が共催し守山市教育委員会の後援を戴き幅広い関係者の皆さんにご参加戴くと共に一般参加の方々や地元住民の方たちに伊勢遺跡への関心を高められたことは大変大きな意義があったと考えています。

参加くださいました皆様大変ありがとうございました。

来年の秋には引き続き「第2回伊勢遺跡まつり」を開催いたします。ご期待下さい。

伊勢遺跡保存会 北田記

【会場の様子】

|

ステージでは、第4代卑弥呼さんの司会で開会式が行われました。市長はじめ来賓社の挨拶のあと、伊勢自治会長と卑弥呼さんのトークショーもありました。

式典のあとは、地元中学市のブラスバンドの演奏もあり賑やかな雰囲気でした。 |

市長の挨拶 |

卑弥呼さんと自治会長のトーク |

| 皇大神社の神社境内には、いく張りものテントが張られ、食事やおやつ、飲み物が販売されていました。ゲームや風船アートなどもあって賑やかでした。 弥生時代に作られたお米の系統をひく古代米の試食コーナもありました。 |

テント村屋台 |

食品コーナは売り切れ |

|

皇大神社に隣接する伊勢遺跡の跡地では、伊勢遺跡保存会により祭殿の柱の再現がされていました。柱は竹なので実物大ではないのですが、建物の大きさが体感できるものでした。

すぐ近くでは、祭殿や楼観、主殿などの1/30の正確な模型が展示されていました。 市長は、祭殿と楼観を復元する計画と話されており、早期の実現が待たれます。 |

祭殿の大きさがわかります |

祭殿、楼観などのジオラマ |

|

復元した弥生土器で、古代米ともち米を使ったお粥が炊かれていました。そのお粥がふるまわてており、試食しましたがなかなか美味しいものでした。弥生人も美味しい食事をしていたようです。 その横では、火起こし体験コーナがあり、小さな子どもも頑張って火起こし棒を回していました。 |

弥生土器で赤米のおかゆ |

火起こし体験 |

歴史フォーラムが開催されました(H26.11.3)

「倭国の形成と伊勢遺跡Ⅲ」 近江と東海〜狗奴国をめぐって〜

【内容】

近江南部の遺跡群を中心に地域的にまとまり、さらに大きな連合体(倭国)が成立するにあたり、伊勢遺跡や

近江地域は重要な役割を果していたと考えられます。

このたびの歴史講演会ではお二人の講師から、狗奴国(くなこく)とも考えられている東海地方と、近江・伊勢遺跡の

関りと、倭国の形成にあたり果たした役割についてお聞きしました。

【期日】 平成26年11月3日(祝・月) 午後2時20分から午後4時50分

【場所】 守山市民ホール 集会室

【プログラム】

講演会

| 「近江と東海〜狗奴国をめぐって〜」 | |

| 赤塚 次郎氏 (愛知県埋蔵文化財センター副所長) | |

| 「原倭国と邪馬台国・狗奴国」 | |

| 森岡 秀人氏 (橿原考古学研究所共同研究員) | |

| 大橋 信弥氏 (前県立安土城考古博物館学芸課長、守山市文化財保護審議会委員) |

【講演概要】

赤塚次郎氏

・近江、東海は個別の地域社会を営みながらも同じ文化圏に属しており、これが狗奴国連合である

・弥生後期を開くのが野洲川下流域で、古墳時代即ち倭国を開くのが東海

・それらの契機となったのが、環境変化(大洪水、大旱魃)で説明できる

森岡秀人氏

・弥生後期を開くのが野洲川下流域で、古墳時代即ち倭国を開くのが東海

・それらの契機となったのが、環境変化(大洪水、大旱魃)で説明できる

・倭国(ヤマト王権)形成段階に先立ち、未成熟な倭国=原倭国があった

・卑弥呼は実名ではなく官職名で、鬼道を近江南部で展開していた

・原倭国の統合の場が近江南部の伊勢遺跡で、そこで卑弥呼を共立した

・卑弥呼は倭女王の位につき、近江を離れて邪馬台国の王都で政治活動を行う

・卑弥呼は実名ではなく官職名で、鬼道を近江南部で展開していた

・原倭国の統合の場が近江南部の伊勢遺跡で、そこで卑弥呼を共立した

・卑弥呼は倭女王の位につき、近江を離れて邪馬台国の王都で政治活動を行う

住民有志で「伊勢遺跡保存会」を立ち上げました (H26.2)

伊勢遺跡は日本の歴史を考える上で重要な遺跡として平成24年に国史跡に指定されましたが、守山市ではこれらの遺跡を地域資源として活用するために伊勢遺跡保存管理計画を策定しています。そこで、遺跡の広がる伊勢町・阿村町の住民有志が、この地元の宝物を地域活性化の目玉として活用することを目的にして、平成26年2月に『伊勢遺跡保存会』を結成しました。

今後の活動計画として、守山市策定の保存管理計画に積極的に関わっていくと共に、会員の力で出来うる保存活用をはかっていきます。遺跡の整備作業や自治会や関係団体との協働による『伊勢遺跡祭り(仮称)イベント』などを開催し、地元住民の交流や開発を進め、遠い先人の残してくれた邪馬台国・卑弥呼の古代のロマンを追い求めながら、現代の「誇りあるまちづくり」をさらに推進継続していきたいと考えています。

最近の作業としては、8月16日に遺跡および周辺の草刈りを実施しました。

遺跡の草刈り作業 |

保存会のメンバー |

地域活性化フォーラムが開催されました 「守山市の遺跡活用とこれから」 (H26.2.16)

【開催趣旨】守山市には、日本屈指の弥生遺跡、下之郷遺跡、伊勢遺跡があります。これらの遺跡をどのように盛り立て、活用し、この地域を活性化していくのか・・・、このような課題に守山商工会議所青年部が取り組んでいます。

今回のフォーラムでは、守山市の遺跡群の性格や50年先を見据えた活用方法をテーマにした記念講演会と、どのように活性化・活用に取り組んでいくかについてのパネルディスカッションが行われました。

同時に伊勢遺跡の大型建物群のジオラマが展示されました。

【期日】 平成26年2月16日(日) 午後1時半から午後4時半

【場所】 守山商工会議所 大ホール

【主催】 守山商工会議所青年部

【プログラム】

記念講演

| 「守山市の遺跡とその活用」 | |

| 高谷 好一氏 (京都大学名誉教授、NPO法人守山弥生遺跡研究会 副理事長)

講演内容は、本ホームページの「意見の広場」に掲載しています ⇒ 意見の広場へ |

|

| テーマ | 「守山市の遺跡活用の現状とこれから」 |

| コーディネータ | 新谷 文孝氏 (守山商工会議所青年部) |

【フォーラムの風景】

高谷 好一 氏 |

パネルディスカッション |

伊勢遺跡のジオラマ |

国指定の範囲が追加指定されました

平成25年6月に国の文化審議会が「伊勢遺跡」の一部を国史跡として追加する答申を文部科学相に提出していましたが、この10月に追加指定となりました。

平成25年6月に国の文化審議会が「伊勢遺跡」の一部を国史跡として追加する答申を文部科学相に提出していましたが、この10月に追加指定となりました。

伊勢遺跡は昨年1月に国指定となりましたが、中心部の方形区画は指定から外れていました。地権者の同意を得られたことから、国指定の答申がなされました。この区域は柵で囲われ、大型建物がL字形に配置されていたところで、政治・祭祀が行われていた中心施設と見られています。

方形区域周辺にはまだ未発掘部分が多く残されており、今後の発掘により新たな発見があるものと期待されます。

伊勢遺跡国指定記念 歴史フォーラムが開催されました 「倭国の形成と伊勢遺跡Ⅱ」 (H25.9.15)

【開催趣旨】伊勢遺跡は倭国の形成過程を考える上で貴重な遺跡として評価され、平成24年国史跡に指定されました。さらに今年は、大型建物群が計画的に配置された伊勢遺跡中心部が、追加指定される予定です。

今回のフォーラムでは、政治的中心部とみられる方形区画の系譜について、西日本および東アジアのなかで検討し、伊勢遺跡の歴史的位置を明らかにしたいと思います。

さらに、フォーラムを通して、遺跡に対する市民意識の高まりを図り、歴史遺産をまちづくりに活かしていく道筋を考えたいと思います。

【期日】 平成25年9月15日(土) 午後1時から午後5時

【場所】 守山市民ホール 集会室

【プログラム】

講演会

| 「大型建物と方形区画の系譜」 | |

| 武末 純一氏 (福岡大学教授・九州考古学会会長) | |

| 「伊勢の楼観・纒向の楼閣 〜カミから神へ〜」 | |

| 寺澤 薫氏 (桜井市纒向学研究センター所長) | |

シンポジューム

| コーディネータ | 大橋 信弥氏 (前県立安土城考古博物館学芸課長、守山市文化財保護審議会委員) |

| パネラー | 寺澤 薫氏 武末 純一氏 伴野 幸一 (守山市教育委員会事務局) |

伊勢遺跡国指定記念 講演会 (H24.11.4)

平成24年11月4日(日)、埋蔵文化財センター秋季特別展の記念講演会が開催されました。

平成24年11月4日(日)、埋蔵文化財センター秋季特別展の記念講演会が開催されました。伊勢遺跡が国指定になったことを記念して、元名古屋女子大学教授 丸山竜平氏を講師にお招きして講演会が開催されました。「邪馬台国 近江説」が話題になっていますが、これに因み、「卑弥呼の出生を近江に探る〜邪馬台国前夜の伊勢遺跡〜」と題した、お話をしていただきました。

参加者115人は熱心に耳を傾けていました。

伊勢遺跡国指定記念 歴史フォーラムが開催されました 「倭国の形成と伊勢遺跡」 (H24.8.11)

【開催趣旨】伊勢遺跡は、紀元1世紀末から紀元2世紀末にかけて発達した全国的にも最大規模の遺跡です。国の形成過程を知るうえで貴重な遺跡として高く評価されています。

伊勢遺跡を中心とする野洲川流域の遺跡群から、地域国家ともいうべき新たな国が誕生し、さらに大きな連合体(倭国)が形成される過程を読み取ることができるのではないかと考えられており、今回のフォーラムでは、国の形成過程における近江や伊勢遺跡の役割を明らかにし、歴史遺産をまちづくりに活かしていく道筋を考えていきました。

【期日】 平成24年8月11日(土) 午後1時から午後5時

【場所】 守山市民ホール 集会室

【プログラム】

講演会

| 「伊勢遺跡と纏向遺跡」 | 石野 博信氏 (兵庫県立考古博物館館長) |

| 「大岩山銅鐸と伊勢遺跡」 | 難波 洋三氏 (奈良文化財研究所企画調整部長) |

| 「倭国の形成と伊勢遺跡」 | 森岡 秀人氏 (奈良県立橿原考古学研究所共同研究員) |

シンポジューム

| コーディネータ | 大橋 信弥氏 (前県立安土城考古博物館学芸課長、守山市文化財保護審議会委員) |

| パネラー | 石野 博信氏 難波 洋三氏 森岡 秀人氏 伴野 幸一 (守山市教育委員会事務局) |

【講演会の講師の方々】

石野 博信氏 |

難波 洋三氏 |

森岡 秀人氏 |

【シンポジュームの風景】

シンポジュームの風景 |

コーディネータ:大橋信弥氏 |

会場風景 |

伊勢遺跡国指定記念 講演会 (H24.4.21)

埋蔵文化財センターでは、4月21日(土)から伊勢遺跡が国史跡指定を受けたことを記念し、春季特別展を開催しました。今回の特別展では市内の弥生

遺跡群の資料を通して近江南部地域に形成された国の中心と考えられる伊勢遺跡の出現までの過程を明らかにしていきます。

埋蔵文化財センターでは、4月21日(土)から伊勢遺跡が国史跡指定を受けたことを記念し、春季特別展を開催しました。今回の特別展では市内の弥生

遺跡群の資料を通して近江南部地域に形成された国の中心と考えられる伊勢遺跡の出現までの過程を明らかにしていきます。

また、平成24年4月22日(日)には、記念講演として、守山市文化財保護審議会委員の大橋信弥さんに「魏志倭人伝の世界と伊勢遺跡」というタイトルでお話ししていただきました。

伊勢遺跡が国指定になりました (H24.1.24)

伊勢遺跡は、多数の大型建物群が発見され全国的に知られていますが、守山市は伊勢遺跡を昨年、国史跡指定に向けて国に意見具申し、文化審議会によって答申されました。平成24年1月24日付けの官報で告示され、国史跡に指定されました。文化審では答申理由について「弥生時代から古墳時代の移行期に、近江南部を中心とする国の成り立ちや王権の形成過程を知るうえで貴重な遺跡」と評価しています。

国の史跡指定されたことにより、開発にブレーキがかかり遺跡保存の第一歩として進むことが期待されます。