新着情報 (タイトルをクリックすると、詳細にジャンプします)

| 2026.2.10 |

2月28日 伊勢遺跡史跡公園二周年記念の勉強会 を開催します。

テーマ 「ヒミコ時代の服部遺跡」 講師:大橋信弥氏 NPO守山弥生遺跡研究会理事 |

| 2025.9.23 |

10月11日 伊勢遺跡史跡公園二周年記念の勉強会 を開催しました。

テーマ 「伊勢遺跡を巡る地域間交流」 講師:伴野幸一氏 伊勢遺跡史跡公園 所長 |

| 2024.10.10 | 11月24日 「伊勢遺跡史跡公園 一周年記念シンポジューム」開催しました

テーマ 「謎の伊勢遺跡と卑弥呼の共立」 基調講演:森岡秀人氏 「伊勢遺跡と弥生後期年代論のいま」 |

| 2024.3.15 | 3月30日 「伊勢遺跡史跡公園オープン記念シンポジューム」開催しました

テーマ 「謎の伊勢遺跡と卑弥呼の共立」 |

| 2024.2.20 |

2月20日 「伊勢遺跡史跡公園」のホームページを公開しました

伊勢遺跡の中央部に「伊勢遺跡史跡公園」が開園しました。 一番大きい主殿の柱穴が復元されて、柱の太さ・建物の大きさを実感できます。 |

伊勢遺跡のここがすごい!

弥生後期に突如現れる巨大祭祀空間の遺跡

| 伊勢遺跡は、滋賀県守山市伊勢町から阿村町にかけて発見された弥生時代後期の約30ヘクタールに及ぶ大規模な遺跡で、弥生後期としては国内最大級です。

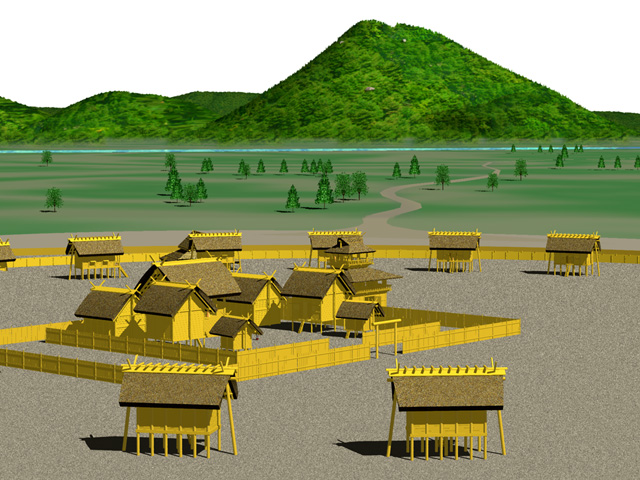

弥生後期、近畿地方では、中期の巨大環濠集落が解体して小さな集落に分散するなかで、巨大な伊勢遺跡が突如現れます。 さまざまな形式の大型建物が計13棟も発見されており、それらが円と方形(発掘はL字形の部分)の組み合わせて計画的に配置されています。 直径220mの円周上に等間隔に配列された祭殿群、中心部には方形に配列された大型建物がならび、柵によって囲われています。そばには楼観が建っています。 大型建物がこれだけ集中して見つかる遺跡は他にはありません。 建物の型式・配列から見て、巨大な祭祀空間が存在していたと考えられています。 |

【後ろは三上山(近江富士)】 (CG制作:MKデザイン 小谷正澄氏) |

|

このような大規模な遺跡であるにも関わらず、大勢の人たちが日常的に生活していたような痕跡が見当たりません。大型建物群や周辺の溝からは生活遺物が出てこないのです。その当時の墓地も見つかっていません。このような事実からも、この場所が特殊な位置づけの遺跡であることが推定されます。

中央部の建物群は、魏志倭人伝に【宮室楼観城柵厳設】と書かれている「卑弥呼の居処」と似た構成となっています。 このような建物群からなる遺跡は、卑弥呼が倭国王となる前段階を知る上で、全国的に見ても非常に貴重であり、我が国の形成過程を考える上で欠くことのできない遺跡であることから、平成24年1月に国史跡に指定されました。 |

|

伊勢遺跡のある場所

伊勢遺跡は滋賀県にあるびわ湖に面した野洲川の下流域平野の守山市にあります。

びわ湖に流れ込む多くの河川のうち最も大きいのが鈴鹿山系を源とする野洲川で、長い歴史の中で流れを幾度も変え、大きな扇状地〜三角州を形作ってきました。そこが守山市です。

伊勢遺跡は守山市の南端から栗東市にまたがる遺跡で、野洲川の扇状地上に形成されています。野洲川下流域の平地やびわ湖から一段高い位置にあったといえます。

伊勢遺跡へのアクセスはこちらをご覧ください ⇒ 行き方

びわ湖に流れ込む多くの河川のうち最も大きいのが鈴鹿山系を源とする野洲川で、長い歴史の中で流れを幾度も変え、大きな扇状地〜三角州を形作ってきました。そこが守山市です。

伊勢遺跡は守山市の南端から栗東市にまたがる遺跡で、野洲川の扇状地上に形成されています。野洲川下流域の平地やびわ湖から一段高い位置にあったといえます。

伊勢遺跡へのアクセスはこちらをご覧ください ⇒ 行き方

弥生遺跡の銀座通りともいえるところ

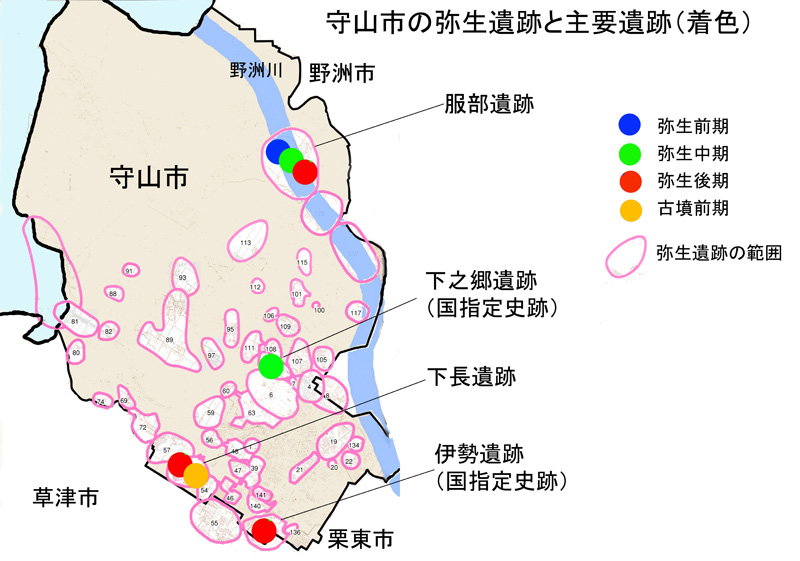

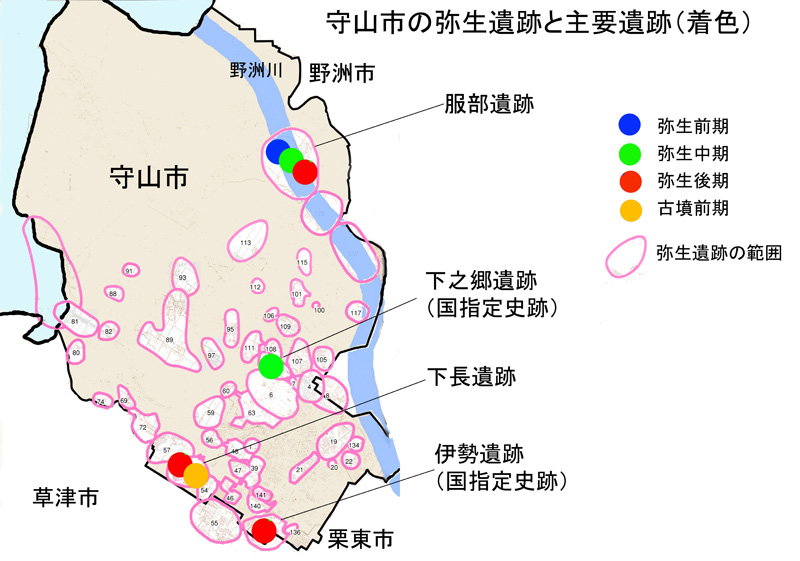

守山市では縄文時代から人々が生活していた遺跡が数多く見つかっています。

弥生時代、まだ農耕技術が未熟だった頃、野洲川の作った三角州は米づくりに都合がよかったのでしょう。多くの弥生遺跡が発見されています。弥生時代も年が進むにつれて居住区域は、びわ湖岸から内陸部に移って行きます。

そうして、その地域を支配・管理する拠点集落が現れます。守山市にはそのような拠点集落がいくつかあって、下之郷遺跡は平成14年に国指定を受け、伊勢遺跡は平成24年に国指定を受けました。

図からも見てとれるように、多くの弥生遺跡が連なっており、「弥生遺跡の銀座通り」ともいえるところです。弥生時代人々がどのような暮らしをしていたか、ここだけでそれが判る貴重な場所です。

弥生時代、まだ農耕技術が未熟だった頃、野洲川の作った三角州は米づくりに都合がよかったのでしょう。多くの弥生遺跡が発見されています。弥生時代も年が進むにつれて居住区域は、びわ湖岸から内陸部に移って行きます。

そうして、その地域を支配・管理する拠点集落が現れます。守山市にはそのような拠点集落がいくつかあって、下之郷遺跡は平成14年に国指定を受け、伊勢遺跡は平成24年に国指定を受けました。

図からも見てとれるように、多くの弥生遺跡が連なっており、「弥生遺跡の銀座通り」ともいえるところです。弥生時代人々がどのような暮らしをしていたか、ここだけでそれが判る貴重な場所です。

(タイトルのCG制作 大上直樹氏)